第二次世界大戦 ドイツ空軍機

双発機

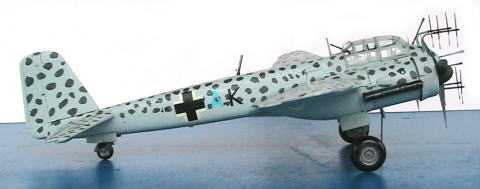

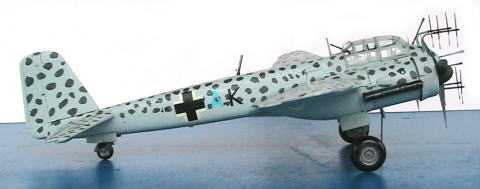

Hs129

対戦車攻撃機と言えば、現在ではA10サンダーボルトが有名であるが、その先祖がHs129である。

フランス製エンジンを搭載するドイツ軍の対戦車攻撃機である。敵戦車を上空から攻撃し、砲塔部分を破壊していく様子から、「空飛ぶ缶切」の愛称がついた。

対戦車攻撃機としてはJu87「スツーカ」に37mm機関砲を搭載した機もあるが、この機は急降下爆撃機からの転用品であり、それに対してHs129は対戦車攻撃専用に開発された始めての機である。

爆撃では戦車への効果が薄いと考えられ、はじめから機関砲での攻撃を前提に設計された。

開発は1937年頃にドイツ空軍省が「堅固な防御装甲を施した20mm機関砲装備の小型双発攻撃機」の競争試作を各航空機生産会社に提示して開始された。

地上近くを飛び、激しい対空砲火からの生存性を高めるために重装甲と双発とし、被弾確率を低減するために小型化が要求された。

試作原型機による比較審査の結果、ヘンシェルのHs129が採用された。

しかし、重装甲のため重量が増加し、機体も小型化したため極端に狭いコクピットとなり、操縦しにくかったという。

また、分厚い防弾ガラスのため、前方視界も良くなかったという。

武装は、7.92mm×2、20mm×2が装備された。

エンジンはアルグスAs.410A-1(465馬力)×2機を搭載していたが、総重量5トンにも及ぶ機体に相応の性能を持たせるには無理があり、運動性が鈍く操縦性は劣悪で熟練した操縦士でさえ乗りこなすことが難しかった。

新規のエンジン開発は空軍機が優先されたためできなかったが、占領したフランスで、ノーム・ローン14M空冷14気筒エンジン(700馬力)の転用に目処が付き、このフランス製エンジンを搭載した機体をHs129Bとして再設計し、ようやく量産に移行した。

模型はHs129B-1/R2である。

この機は実戦使用後に20mm機関砲では火力不足のため胴体下面に「30mmMK 101機関砲」を装備したタイプ。

MK101はタングステン弾芯を使用した徹甲弾により重装甲車両の側面、後面から装甲板に直角に命中させれば撃破する事が可能だった。

装備弾数30発。MK 101機関砲の性能向上型MK 103機関砲、さらにBK3.7 37mm機関砲を装備している機もある。

1943年のクルスク戦車戦において、第1及び第2地上襲撃航空団所属の数部隊による反復攻撃によりソ連軍戦車旅団を数時間で潰滅させた実績がある。

もちろん、このような用途の機は制空権が確保されていない限り機能は発揮できない。

全長: 9.75 m、全幅: 14.20 m、全高: 3.25 m、全備重量: 5,243 kg

エンジン: ノーム・ローン.14M 空冷14気筒 700 hp × 2、最大速度: 407 km/h、航続距離: 880 km

実用上昇限度: 9,000 m

武装 7.92 mmMG 17 機関銃 × 2、20 mmMG 151/20機関砲 × 2、爆弾 250 kg

乗員: 1名

865機製造

ハインケル He219 B1 夜間戦闘機 「ウーフー」

第二次世界大戦中期に登場したハインケル社製の本格的なドイツ空軍の夜間戦闘機である。

連合軍のドイツ本土への夜間空襲が始まると、ドイツ軍はメッサーシュミットMe110やユンカースJu88を夜間戦闘機に改造して対応した。

しかし、いづれもはじめから夜間戦闘機として開発された機体ではなく、双発で航続距離も長く強武装、レーダ-搭載も可能な大型の機体であったという利点に着目し、使用先を便宜的に転用したものであった。

このため、本格的な夜間戦闘機の開発を目指し、ドイツ空軍のヨーゼフ・カムフーバ

(Josef Kammhuber) 大佐が、ハインケル社がP.1055、P.1056という名前で自主開発していた機種を再設計をするように要請して生まれたという経緯を持つのがこのハインケルHe219「ウーフー」である。

|

|

この試作機、He219V1は1942年に初飛行を行い、最大時速615km/hを記録し、1943年の3月行なった模擬空戦でも、Ju88RやDo217Nに圧勝し、航空省から300機の量産受注を獲得する。

先行型He219A-0は、1943年6月1日の夜、第一夜間戦闘航空団(NJG1)に配備され、早くも第一飛行隊の司令官ヴェルナー・シュトライプ少佐の操縦によってデュッセルドルフに飛来したイギリス空軍爆撃隊を迎撃、5機のランカスターを撃墜するという華々しい初陣を飾った。

その後も難敵であったデハビランド モスキートを撃墜するなど、その高性能振りを示した。

しかし、しかし、ハインケル社は反ナチス的態度があったため、政治的妨害を受け、資材であるアルミ合金の供給を妨害されるなどしたため、生産は上がらず268機しか生産できなかった。

現場からは性能的に絶賛され、一刻も早い大量配備が熱望されたが、これを政治的配慮という全く別次元の理由により実現されなかった不幸な機体であった。

ナチスに葬り去られてしまった機体といえるだろう。

なお、ハインケル社はウーフーにジェットエンジンを搭載することも考えていたと言われ、そのために三点降脚装置や、射出座席などの先進的メカも搭載していた。

モスキートからの攻撃に備え、前方レーダーばかりでなく後方レーダーも備えていた。

乗員:2名 、全長:15.54 m、全幅:18.50 m、最大速度:605 km/h、航続距離:2,100

km、

武装は20mm機関砲 × 2~6もしくは30mm機関砲 × 2~4という強武装で2門は上向砲であった。

ユンカース Ju 88 G1 夜間戦闘機

第二次世界大戦前を通してドイツ軍が運用したユンカース社製の中型双発爆撃機であるが、雷撃や夜間戦闘機にも採用された万能機。

その開発は、戦闘機より速く、長距離飛行が可能で急降下爆撃もできる飛行機をという欲張ったコンセプトで開始された。

当初の要求スペックは、800 kg の爆弾搭載量、時速500 km/h というものであった。

|

ユンカース社は苦心の末、当時としては高速である時速 523 km/h を実現し、採用された。

ただし、急降下爆撃性能は曖昧であり、実際は急降下ではなく、緩降下爆撃であった。

こんな大型の双発機に急降下爆撃を行わせることを要求すること自体無理と言えるであろう。

そこはそこでユンカース社と軍部の間に何らかの妥協があったようである。

|

前線部隊への配備は1939年に開始された。

ところが、実戦段階では戦闘機の性能が大きく向上しており、高速の利点は失われつつあった。

しかし、バトルオブブリテンでは、 He 111, Do17等よりは、高速であり、その利点を活かし He 111, Do17等よりも損害数は少なかった。

また、緩降下爆撃が可能であったため、攻撃精度は高かった。

アフリカ戦線や北海では2本の魚雷を抱えて雷撃もこなし、連合軍の輸送船を多数撃沈した。

中でもバウムバッハ少佐は艦船4万tを撃沈した。

バトル・オブ・ブリテン 後も大戦終了まで主力爆撃機として活躍した。

また、機体が大きく、大口径砲やレーダーも装備できる余裕があり、航続距離も大きかったことから、ドイツ本土が爆撃を受けるようになる戦争中期以降は夜間戦闘機として活用された。

特に、イギリス軍のアブロランカスター等の夜間爆撃機の迎撃に大活躍し、多数を撃墜した。

|

1944年9月時点でのJu88の夜間戦闘機タイプは750機が運用され、終戦時点でも350機が存在した。

ただし、戦争末期は燃料不足で飛べない状況であったという。これらドイツ夜間戦闘機隊の総撃墜機数は7192機に上るという。そのスコアの半分はJu88夜戦によるという。

本機を駆使した撃墜王としてはシュナウファー少佐121機、レント大佐102機、ビトゲンシュタイン少佐83機というエースが出ている。この3名が飛びぬけている。

大型機で後続距離が長いため、デンマークの基地から発進してドイツ本土上空で迎撃を行い、イギリス本土上空で帰還するランカスターの待ち伏せ攻撃を行なったという。、

|

|

特にこのイギリス本土付近での帰還するイギリス軍機の迎撃は、心理面でも大きなフレッシャーを与えた。

帰還時は集団飛行ではなく、バラバラであったため、編隊による集中防御もできず、これがランカスターの大量損失につながったともいう。

この対応にイギリス軍はモスキートを使ったという。

初期の爆撃機タイプA型は、Jumo211型エンジン(1175HP)2基を搭載。乗員: 4 名、全長: 14.40 m 、全幅: 20.00 m 、翼面積: 54.49 m2 、

最大速度: 470 km/h 、上昇限度: 8,200 m 、航続距離: 2,730 km という性能である。武装: 7.92mm機銃×6 、爆弾搭載量: 最大2,000 kg (通常1000㎏)

である。

|

|

夜間戦闘機タイプのG型になると、Jumo213型エンジン(1750HP)にパワーアップされ、武装も20㎜砲6門、13㎜機銃1門という強力な火器を搭載し、上向砲を装備した型もあった。

なお、戦車砲を搭載する地上攻撃機タイプもあったが、高速すぎて効果が少なかったという。

生産数は爆撃機型、夜戦型あわせて14,780 機に上る。 モデルは夜戦型のG1型。

メッサーシュミットMe110 双発長距離戦闘機

Me110は長距離爆撃機に随伴する双発の長距離護衛戦闘機として開発され1938年から配備された。

性能的には時速も560kmと速く、20mm機関砲2門、7.92mm機銃6門と重武装であった。

第二次大戦初期ポーランド侵攻作戦ではポーランド軍の空軍力が壊滅したため十分な活躍ができ、フランス戦でも特に問題ななかった。

しかし、バトル・オブ・ブリテンではHe111等の爆撃機を護衛して出撃するが、スピットファイアに全く歯が立たず、逆にMe109の護衛を受けるという本末転倒の結果となる。

|

この結果、護衛戦闘機としては失格という評価を受け、その後は戦闘爆撃機として用いられ窓際の存在となってしまう。

爆弾は900㎏までは搭載できたが、この程度の搭載量では目立った効果は上げられなく、嫌がらせ程度であった。

重武装と長距離作戦能力を生かして、沿岸哨戒や地上支援任務にも用いられた。

|

|

|

|

| メッサーシュミットMe110D 第26戦闘航空団機 |

メッサーシュミットMe110C 第5戦闘航空団機 |

その後、形勢は逆転し、ドイツ本土が連合軍の爆撃を受けるようになる。

当初は連合軍側にも爆撃機を護衛できる戦闘機はなく、編隊を組んで防御火器を集中させる方式を採ってドイツ本土上空に侵入した。

ここで再度、Me110に日の目が当たる。Me110の重武装は対爆撃機には有効であり、活躍する。特に夜間戦闘機としての活躍が目覚しかった。

しかし、P51等の護衛戦闘機が付くようになると昼間の迎撃戦闘が困難になる。

また、夜間戦闘機の主力はレーダーが装備でき、武装にも余裕のあるJu88に移行したため、部隊は解散状況となり、機体は地上に置かれるようになる。

メッサーシュミットMe410

昔「少年ブック」という月刊少年漫画誌があった。

今の「少年ジャンプ」の前身である。そこに望月美喜也氏が「ケネディナイツ」という漫画を連載していた。

故ケネディ大統領の名を採った世界の平和を守るための国際特殊部隊の話である。

まだ、当時は故ケネディ大統領の名声が高かったころである。

この中の1話に、アフリカの某国で世界制服をたくらむ秘密結社が原爆製造工場をジャングルの中に造っており、ケネディナイツと某国空軍がこの工場を爆撃して破壊してたくらみを阻止するという話があった。

|

その爆撃機を護衛する某国空軍の大佐が率いる護衛機部隊が、この50㎜戦車砲を装備するメッサーシュミットMe410B1/U4「ホルニッセ」であった。

襲いかかる秘密結社の戦闘機をメッサーシュミットMe410は、片っ端から木っ端微塵に吹き飛ばすのである。

なにしろ3号戦車の戦車砲を搭載しているので銃撃なんかではない。文字通り砲撃である。

これこそ空飛ぶ戦車である。

このシーンが子ども時代の管理人に強烈な印象を残した。

いつかは作ってみたいと思っていた模型であったが、当時はこんな模型売っている訳はない。

実現したのはそれからずっと後のことであった。

|

|

|

|

実際のメッサーシュミットMe410はMe110の後継として使われた機種である。

Me110自体も元々は長距離護衛戦闘機として開発されたが、バルト・オブ・ブリテンで躓き、後にドイツ本土に飛来するB17、24、ランカスターの迎撃用に転用された。

しかし、当初の使命と異なる目的に転用されたため無理も多く、専用の後継機種が必要とされた。

後継機種として開発されたのがMe210であったが、操縦安定性が悪く突然空中分解し墜落したり、新機軸の胴体リモコン銃座が作動不良であった欠陥を持つ「殺人機」まで言われた失敗作で1000機の製造予定が200機で生産中止命令が出された。

(主翼前縁にスロット翼をつけたら 飛行特性が改善され、結果として全部で352機が生産。)

その後、Me210をベースに胴体を延長し、翼形を変更するなどの改造を行い、機首に寄ったコクピットで前下方の視界を改善し、機首下部の扉付のスペースに大口径機関砲や爆弾、カメラを積むことで、迎撃や夜間奇襲爆撃、偵察など多用途に使用できるように改造された。

これがMe410「ホルニッセ」(スズメバチ)である。

エンジンは1750馬力のダイムラーベンツDB-603A-1液冷V12に強化され、最高時速630㎞を示した。

基本武装として機首中央に13㎜機銃×2、20㎜機関砲×2、胴体側面にリモコン銃13㎜機銃各1を持ち、爆弾スペースに戦車砲、爆弾、偵察機材を搭載した。

このうち、U4が3号戦車の戦車砲を改造した砲を搭載したタイプである。

後続距離も長かったため、長距離偵察やイギリス本土の空襲、イギリス本土に戻る爆撃機の待ち伏せ攻撃にも従事している。

Me410の戦果は大きかったが護衛戦闘機による反撃で損害も多く、期待していたほどの活躍はできなかったようである。

それでも攻撃を受けたB17を1発で空中分解させたというので凄まじい攻撃力を持っていた。

また、改めて見ると、個性的なシルエットである。

望月美喜也氏もこの姿に魅了され、漫画に登場させたのであろう。

全幅16.35m、全長12.48m、総重量9650kg。

フォッケウルフ Ta154

Fw190などの設計者として知られるクルト・タンク技師が大戦末期にMe110やJu88の後継の爆撃機迎撃用に開発した双発戦闘機。

デザインに優れるドイツ機の中でも特に美しいシルエットを持つ。魅力の少ない連合軍機とは比べようもない。塗装もドイツ機特有の迷装である。

|

イギリスのモスキートの影響を強く受け、機体の約50%を木製とし、夜戦用の斜銃(シュレーゲ・ムジーク)を装備し、B17やアブロランカスター等の連合国爆撃機の防備の弱い斜め後ろ下方からの攻撃することを狙った。

しかし、エンジン出力が不足し、十分な高速は得られず、また、木材を接着する接着剤工場が爆撃で損害を受け、十分な強度を持つ接着剤を調達できず、空中分解する事故が多発。

量産に至ることなく試作機製造段階で開発が中止された不幸な機体である。

結局、次期主力夜間戦闘機となるべき、本機とHe219「ウーフー」の量産ができなかったことが、連合軍の爆撃を阻止できず、敗戦を早めた要因ともなった。

全長12.55m、全幅16.30m、最大重量9,950kg、エンジンJumo 211N 液冷12気筒

1,500馬力×2基、最高速度615km/h 武装は、30mm機関砲×4(二門は仰角60度の斜め銃) 20mm機関砲×2または20mm機関砲×4。

写真は試作の夜戦タイプのA0型。

|

|

ドルニエ Do335 プファイル

胴体の前後にプロペラを有する非常に変わった機種である。

双発機の馬力と単発機の小回りの双方の利点を取り入れているという発想がこのユニークな機体を生んだ。

発想はさすがドイツであるが、その後も同種の航空機は現れていないので、戦争という狂った環境が生んだ仇花と言えるであろう。

もし、ジェット機の実用化が遅れたとしたらこのような航空機が実用されていたかもしれない。

|

1943年10月26日に初飛行を行い、最大速度760km/hという性能を示し、量産に入ったが、量産開始は遅れ、終戦までに試作機24機、量産機11機にすぎなかった。

実戦に参加したという記録は確認できない。

武装は30mm機関砲1門、15mm機関銃2門。単座式と複座式があった。

モデルはDo335A12 複座偵察機型

|

|

アラド234ジェット爆撃機

Ar 234 ブリッツはアラド社が開発したジェット爆撃機。

当初は偵察機として開発し、途中から爆撃機に転用された。

爆弾は胴体収納型ではなく吊り下げ型であり、搭載量は最大1,500 kgと少なく、乗員も1名であった。

試作機がA型、実用化された機種をB型、エンジンを2発から4発に増やしたC型が開発された。

|

エンジンはユンカースjumo109‐004Bを搭載した。

最大速度はB型で742㎞/hであり、追いつけるレシプロ戦闘機は皆無であったが、登場が遅すぎ、爆弾搭載量も少なく、ごく僅かが戦闘に参加したに過ぎない。

4発のエンジンをハインケル社のものに換装したD型なども作られた。夜戦型や誘導爆弾搭載型も試作された。

|

|

特別ゲスト サボイアS21

例の戦闘飛行艇です。イタリアも同盟軍だからまあいいか。 |

|

アラド234C3 4発ジェット爆撃機

|

|

ハインケル He 111 H6 爆撃機

第二次世界大戦初期のドイツ軍主力爆撃機。

非常に大きな楕円翼が特徴であり、無骨で個性的な独特のシルエットを持つ。

アニメ「風の谷のナウシカ」に登場するトルメキア軍の輸送機のモデルはこの飛行機とメッサーシュミットMe324「ギガント」をミックスしたものと言われる。

この機の開発はドイツの再武装宣言の前から開始されており、一応、名目は民間輸送機ということであり、事実、民間機は開発されていた。

当然、これをアレンジすればすぐに爆撃機に転用できるように設計されていた。

しかし、爆撃機としては、重量が重く、その割にはエンジンが小さいことから、速度が遅いという問題があり、より、強力なDB600Aエンジンを搭載して、一応、満足できる水準に達し、実戦配備された経緯がある。

4発爆撃機であるB17よりも広い楕円翼も特徴であるが、爆弾を胴体内に垂直に搭載する独特な爆弾倉を装備していたことも特徴である。

また、球面で覆われた窓など空気抵抗を考慮した形状も個性的である。

爆撃機としては、最大時速400㎞とデビュー時点では高速であった。

デビュー戦は1937年のスペイン内戦であり、あのゲルニカ爆撃の主役がこの機である。

1939年のポーランド侵攻や1940年のフランス戦も主力爆撃機として活躍する。

しかし、大型の爆弾搭載による速度低下、防空戦闘機の性能向上及び7門の機銃は持っていたが小口径の機銃であるため、防御力も低かった。

|

|

|

このため、メッサーシュミットMe109の護衛が不十分であったバトル・オブ・ブリテンでは「スピットファイア」「ハリケーン」の攻撃及び対空砲火で大損害を被る。

空軍大戦略などの映画等でも撃墜されるドイツ軍の爆撃機は必ずと言ってよいほど本機である。

「風の谷のナウシカ」でもこの機をモデルにしたトルメキアの飛行機は直ぐに撃墜されてしまうが、バトル・オブ・ブリテンの影響があるのかもしれない。

悪役(トルメキア軍)としての登場も、ゲルニカやロンドン爆撃の影響であろうか?

バトル・オブ・ブリテン後は、旧式化したため、ドイツ軍の爆撃機はJu 88が主役となった。

しかし、旧式化したとは言えHe 111は非常に安定した飛行をし、操作しやすい機であったため、輸送機として活用され、スターリングラード戦では空中からの物資補給に活躍した。

また、誘導ミサイルフリッツの母機として使われた他、偵察機、雷撃機として活躍した。

総生産数は7000機を越える。 |